Тайны редколлегий и цензуры в литературе

Каждый из нас хотя бы раз задумывался: что стоит за страницами книг, которые мы читаем? Как формируются литературные произведения и кто решает, что достойно быть опубликованным, а что — нет? Ответ на эти вопросы часто скрывается за завесой редколлегий и партийных комиссий, которые оказывали колоссальное влияние на литературный процесс в Советском Союзе. Давайте глубже погрузимся в эту тему и раскроем тайны, которые, возможно, навсегда останутся в тени.

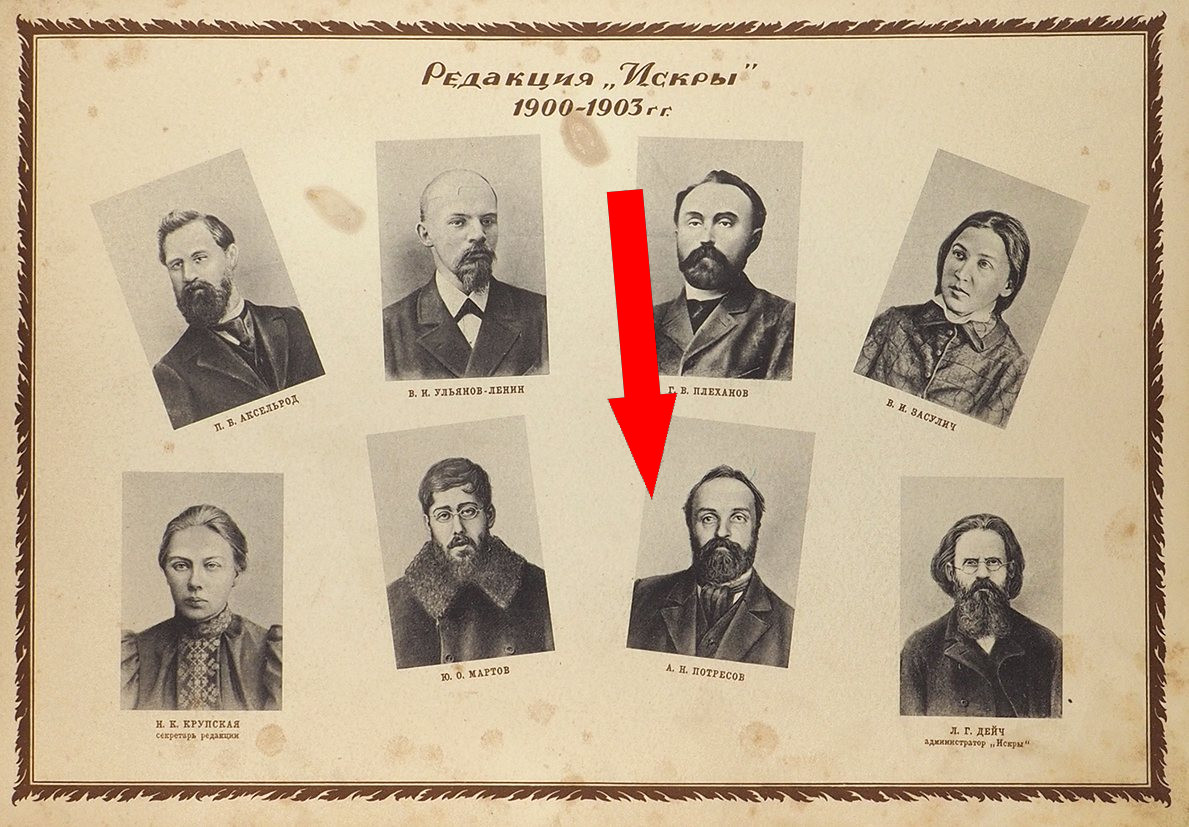

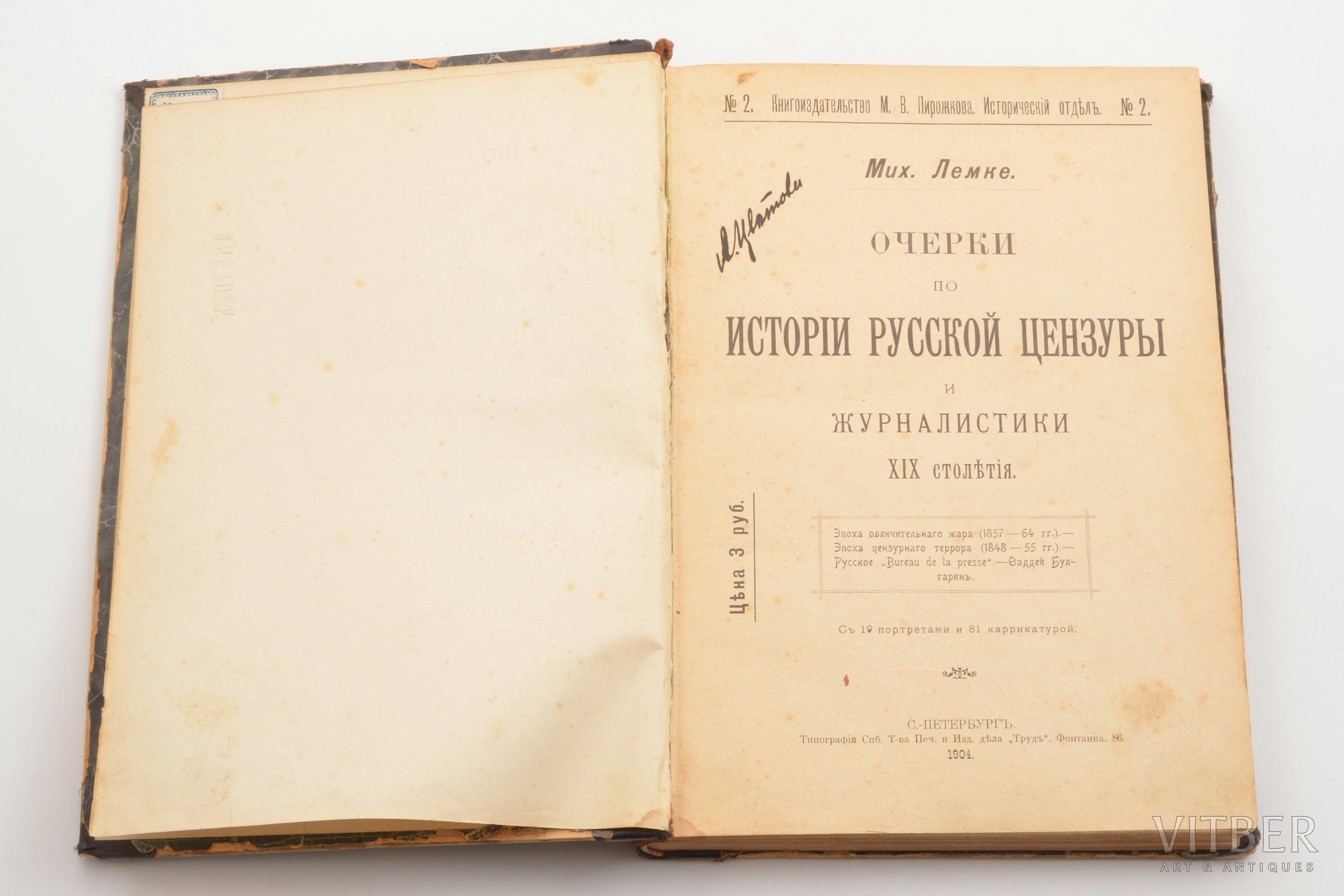

Истоки цензуры в советской литературе

Цензура в Советском Союзе не была чем-то новым — она имела глубокие исторические корни. С момента начала революции 1917 года, когда к власти пришли большевики, контроль над словом стал одной из основ государственной политики. Принятый в 1922 году Закон о печати стал первым шагом к систематизации цензуры.

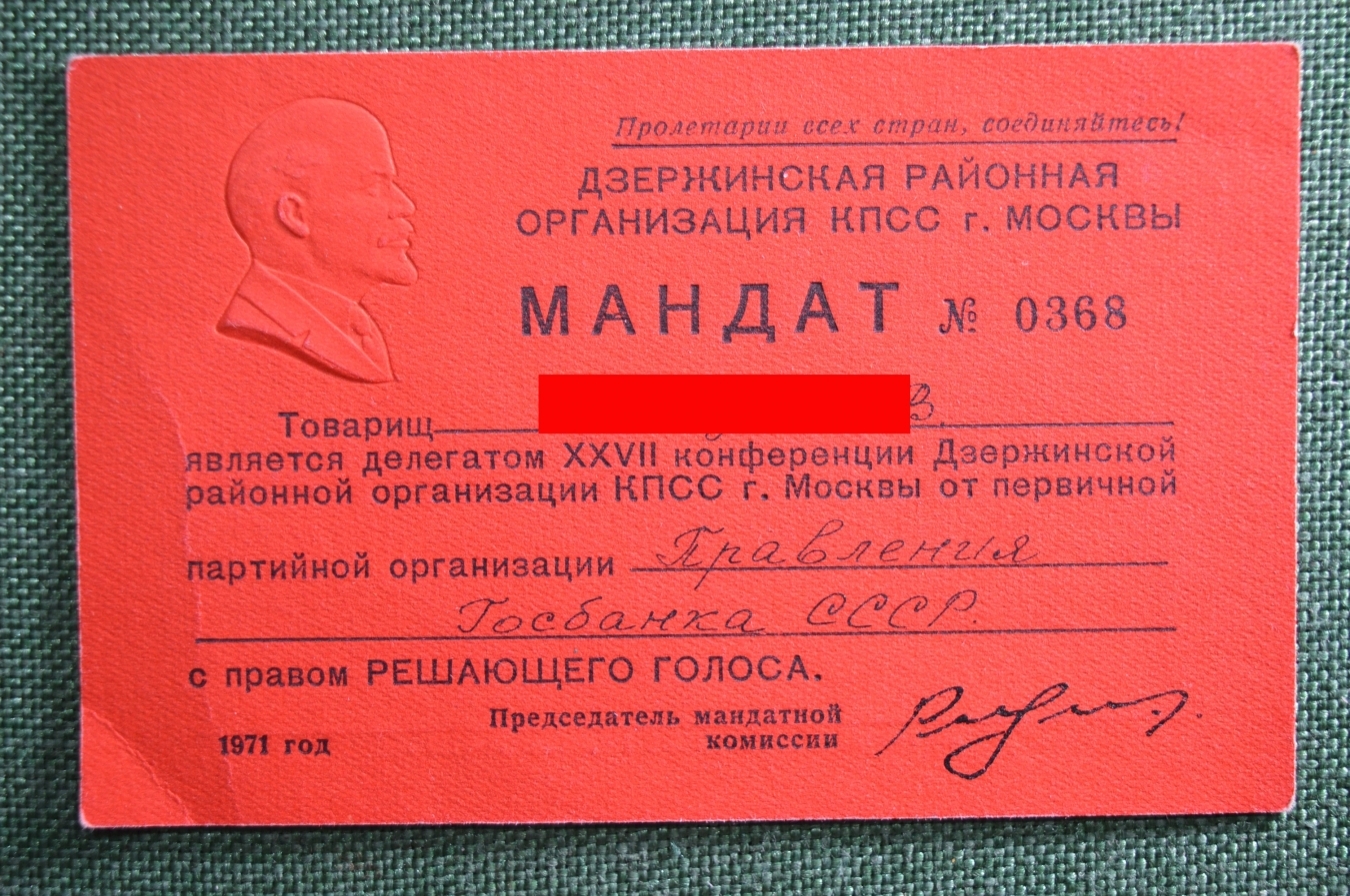

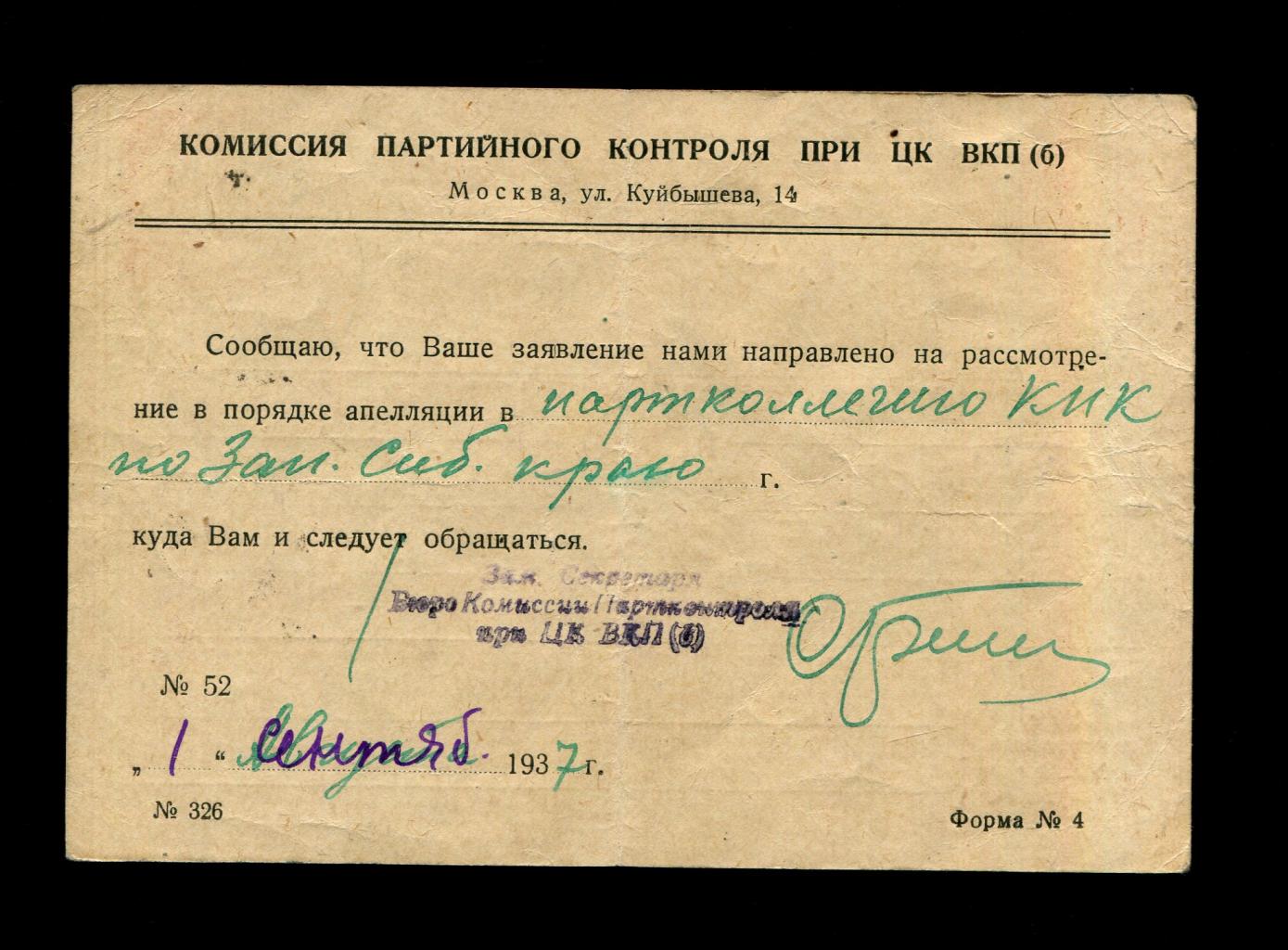

Литература должна была соответствовать идеологии, а значит, авторы часто оказывались в жестких рамках. Партийные комиссии тщательно отбирали тексты, определяя, что можно печатать, а что лучше «закрыть». В этом контексте редколлегии становились своеобразными «дверьми» в мир литературы, через которые проходили только одобренные произведения.

Роль редколлегий в формировании литературного канона

Наиболее известные журналы, такие как «Знамя», «Октябрь» и «Нева», имели свои редколлегии, состоящие из опытных литераторов и партийных функционеров. Они не только оценивали тексты, но и формировали литературный канон, который определял, какие авторы и произведения оказывались в центре внимания.

«Как же трудно было писать, когда каждое слово могло стать причиной повышения голосов за или против...»

Примером тому может служить история о нашумевшем романе «Доктор Живаго» Бориса Пастернака. Несмотря на его признание за границей, в Советском Союзе он долгое время оставался под запретом. Редколлегия «Нового мира» долгое время отказывалась его публиковать. За это время роман оброс слухами, и его содержание стало темой жарких обсуждений.

Что пропускали, а что «закрывали»?

Среди авторов, чьи произведения успешно проходили через «фильтры» цензуры, были такие писатели, как Александр Солженицын и Василий Гроссман. Их работы, несмотря на жесткие ограничения, представляли собой подлинное отражение действительности. Однако даже их тексты подвергались значительным правкам. Например, роман «Архипелаг ГУЛАГ» долгое время оставался вне печати, пока не был опубликован за границей.

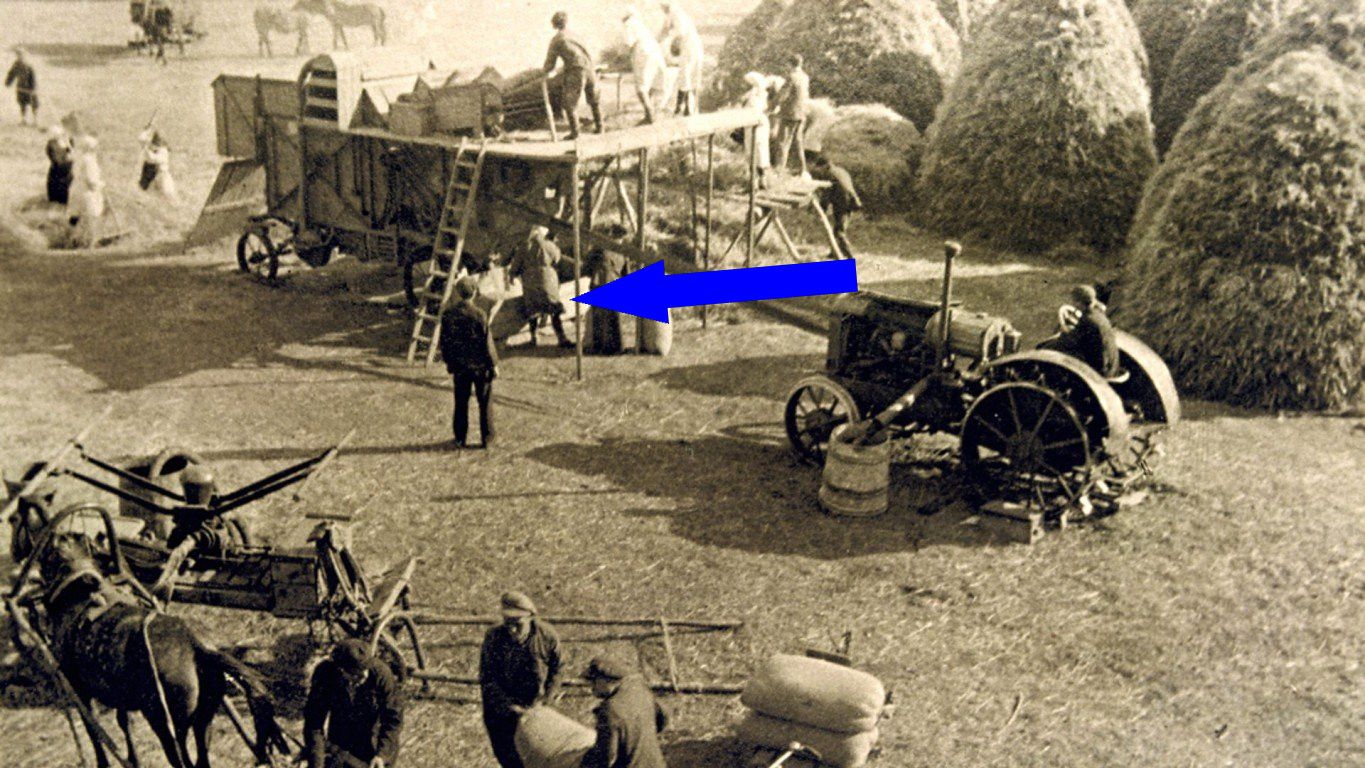

С другой стороны, произведения, соответствующие идеологическим требованиям, легко проходили через цензурные механизмы. Книги, восхваляющие трудовые подвиги и достижения советского строя, становились бестселлерами. Так, например, роман «Тихий Дон» Михаила Шолохова, хоть и затрагивал тяжелые темы, был оценен как «положительный» и «вдохновляющий».

Тенденции и изменения в литературе

С началом 1960-х годов, когда на горизонте замаячила «оттепель», некоторые редколлегии начали проявлять большую смелость. Литература стала более разнообразной, и авторы начали чувствовать себя свободнее. Творцы, такие как Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский, получали возможность публиковать свои стихи, которые, казалось, начинали «вырваться» из-под контроля цензоров.

Однако эта свобода была временной. С приходом Брежнева началась новая волна репрессий, и многие авторы снова оказались в тени. Произведения, которые вызывали подозрения, подвергались жесткой редактуре или вовсе не допускались к публикации.

Литературные конфликты и их последствия

Известен случай, когда Владимир Набоков столкнулся с редколлегией, которая отказалась публиковать его «Лолиту» в СССР. Этот роман, ставший культовым, был объявлен «неприемлемым» из-за своей откровенной тематики. Он был опубликован лишь за границей и стал международным бестселлером, но в стране его не смогли оценить.

Множество авторов, таких как Александр Блок и Анна Ахматова, также пережили моменты, когда их произведения не только не печатались, но и подвергались личным преследованиям. Их судьбы стали частью большой литературной трагедии, о которой стоит помнить.

Итоги и современный взгляд на цензуру

Сегодня, когда мы смотрим на это время через призму истории, видно, как жесткие рамки редколлегий и цензуры влияли на творчество. Литература не только отражала, но и формировала общественное мнение. Важно помнить, что каждый автора имеет право выражать свои мысли и чувства, а не подстраиваться под требования системы.

Современные писатели, к счастью, могут более свободно исследовать свои идеи и темы. Тем не менее, цензура все еще существует в разных формах, и важно быть готовыми к ее вызовам.