Госэкзамены и распределение: судьба выпускников в руках системы

Когда молодые люди, полные надежд и амбиций, завершали свои учебные дни в вузах, перед ними открывался целый мир возможностей, но также стоял вопрос: куда же теперь? В советские времена этот вопрос решался жестко и бескомпромиссно. Госэкзамены не были просто формальностью, это была настоящая жеребьевка судьбы. Как же проходило распределение и почему многие выпускники оказывались в городах, о которых и не мечтали?

Система распределения, как часть плановой экономики Советского Союза, была неотъемлемой частью жизни миллионов. Выпускники вузов уходили в разные точки страны на основании приказов, которые формировались на уровне правительства. Эти решения принимались с учетом потребностей экономики и, конечно, личных запросов самих выпускников. Однако, как показывает практика, многие из них оставались неудовлетворенными.

Первые госэкзамены — это не только проверка знаний, но и своеобразная лотерея, где призом было назначение в долгожданный город или на интересное предприятие. Мало кто задумывался о том, что судьба может зависеть от нескольких баллов, которые в конечном счете могли решить, где проведет свою жизнь выпускник.

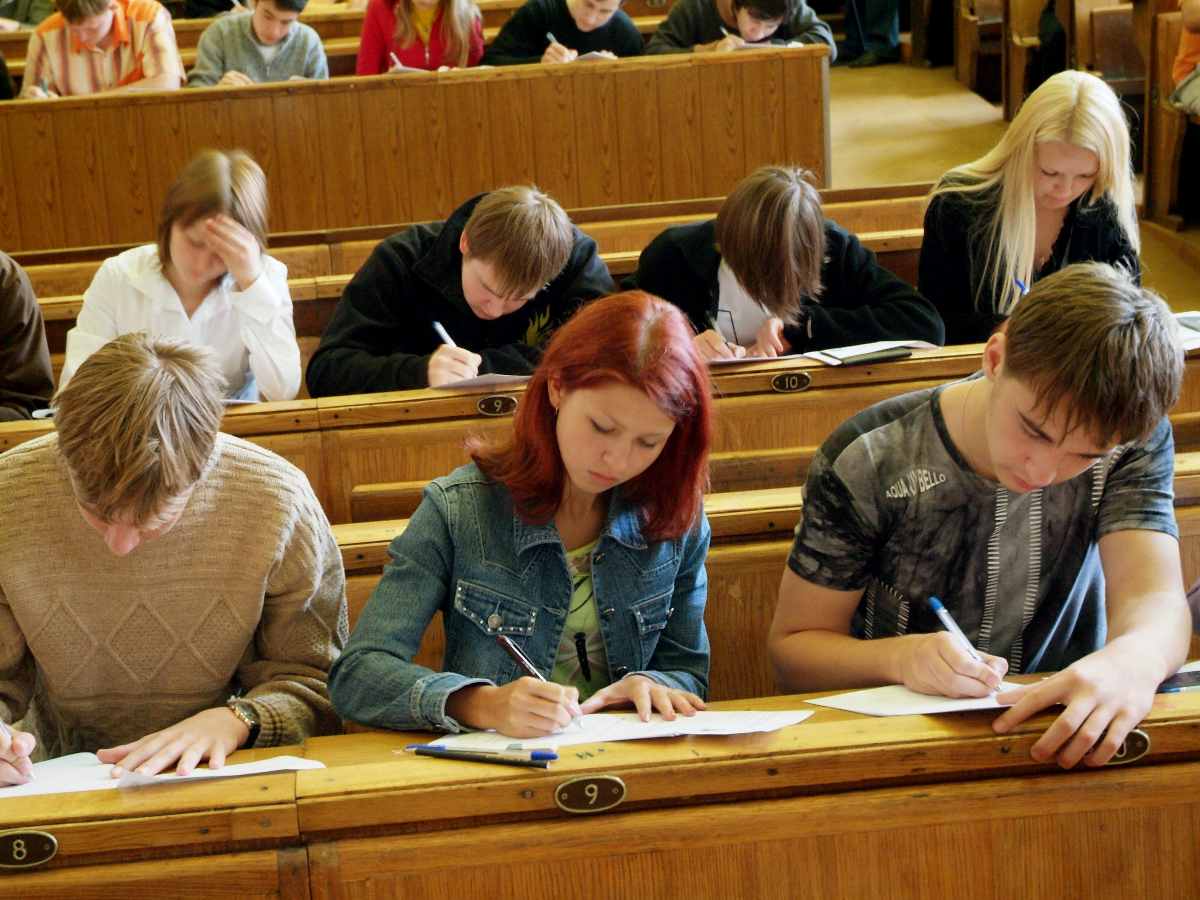

Как проходили госэкзаменыГосэкзамены — это всегда волнение, трепет и ожидание. Для студентов это был момент истины, когда они должны были продемонстрировать все, чему научились за годы учебы. На экзаменах присутствовали не только преподаватели, но и представители предприятий и учреждений, куда выпускники могли быть направлены.

Например, в 1970-х годах в Московском энергетическом институте экзамены проходили в атмосфере строгого контроля. Преподаватели тщательно оценивали знания студентов, а представители предприятий записывали результаты. Если студент проявлял себя особенно хорошо, то у него была возможность выбрать место работы. Но так было не всегда. Например, Анастасия, студентка факультета экономики, узнала, что ей назначили работу в далеком Сибири. «Кто мог подумать, что мне придется уезжать так далеко?» — говорила она, недоумевая над своим решением.

Система распределения формировалась на основе планов, утвержденных на уровне министерств. Каждый факультет имел свои «нормы» — количество выпускников, которых необходимо было направить на конкретные предприятия или в определенные регионы. Каждый выпускник получал «направление», а это значило, что у него не было выбора: либо принять условия, либо остаться без работы.

Например, инженер-строитель Сергей получил направление в маленький городок на Дальнем Востоке. Его мечта о работе в Москве разбилась о реальность. «Видимо, я не единственный, кто оказался в такой ситуации. Многие мои однокурсники тоже получили направления в не самые привлекательные места», — вспоминал он в одном из интервью.

Проблемы распределенияСистема распределения, конечно, имела свои плюсы и минусы. С одной стороны, она обеспечивала страну необходимыми кадрами, закрывая недостаток специалистов в удаленных регионах. Однако с другой стороны, она лишала молодежь возможности выбора, что вызывало недовольство и социальное напряжение.

- Многие выпускники оказывались в совершенно незнакомой обстановке.

- Жилищные условия оставляли желать лучшего.

- Зарплаты порой не соответствовали ожиданиям.

На примере Лены, выпускницы медицинского института, видно, как распределение может менять жизни людей. Лена мечтала работать в крупном городе, однако ее направили в одну из областей, где не хватало врачей. «Весь мой курс тогда был в шоке, ведь мы все хотели остаться в больших городах. Но потом я поняла, что смогла помочь многим людям, и это стало лучшей наградой», — рассказывала она.

Последствия для обществаГосэкзамены и распределение выпускников оказали значительное влияние на общество. Они формировали не только профессиональные пути, но и карьеры, судьбы и даже целые семьи. Многие молодые специалисты после распределения создавали свои семьи в новых городах, что способствовало развитию регионов, в которые они уезжали.

Другим интересным аспектом было то, что распределение способствовало «перемешиванию» культур. Молодежь из разных уголков страны знакомилась и общалась, что в свою очередь обогащало их опытом и мировоззрением. Например, Игорь, уроженец Ташкента, оказывался в небольшом городке на Урале, где делился своими традициями и обычаями с местными жителями.

Куда уводила системаОднако несмотря на все плюсы, система имела свои недостатки. Многие выпускники не находили себя в новых условиях, теряли мотивацию, а порой даже уезжали обратно в родные города. Анатолий, инженер, который работал на заводе в Воркуте, вспоминал: «Я приехал сюда, полный надежд, но у меня не оказалось возможности развиваться. Я решил вернуться, и это было правильное решение для меня».

Эти примеры показывают, что система распределения была довольно неоднозначной. С одной стороны, она выполняла свою функцию, с другой — оставляла множество вопросов без ответов.

Современные реалииС распадом Советского Союза система распределения претерпела изменения. Сегодня выпускники вузов имеют больше возможностей выбрать свое направление, но при этом сталкиваются и с новыми вызовами. Рынок труда стал более конкурентным, и многие молодые специалисты вынуждены искать работу не только в крупных городах, но и за границей.

Однако опыт прошлых лет не стоит забывать. Важно помнить, как система распределения формировала судьбы людей, как она влияла на общество и какие уроки можно извлечь из этой истории.

ЗаключениеИстория госэкзаменов и распределения — это не просто страница в учебнике. Это живой процесс, о котором до сих пор вспоминают многие выпускники. Каждое назначение, каждая поездка в новый город — это отдельная история, полная надежд, сомнений и неожиданных поворотов. Рефлексируя о прошлом, мы можем понимать, как важно давать молодежи возможность выбирать свой путь, чтобы они могли уверенно идти к своим целям.