Все колхозное - все мое!

Воровство по-соседски: Как колхозное стало личным

Трудно представить себе, каково это — жить в эпоху, когда всё, что создано, так или иначе принадлежит тебе. В Советском Союзе эта идея была на слуху, но как она проявлялась на практике? Принято считать, что советская система производства была идеальной, но если заглянуть чуть глубже, то мы увидим совершенно другую картину, полную интересных и порой комичных деталей.

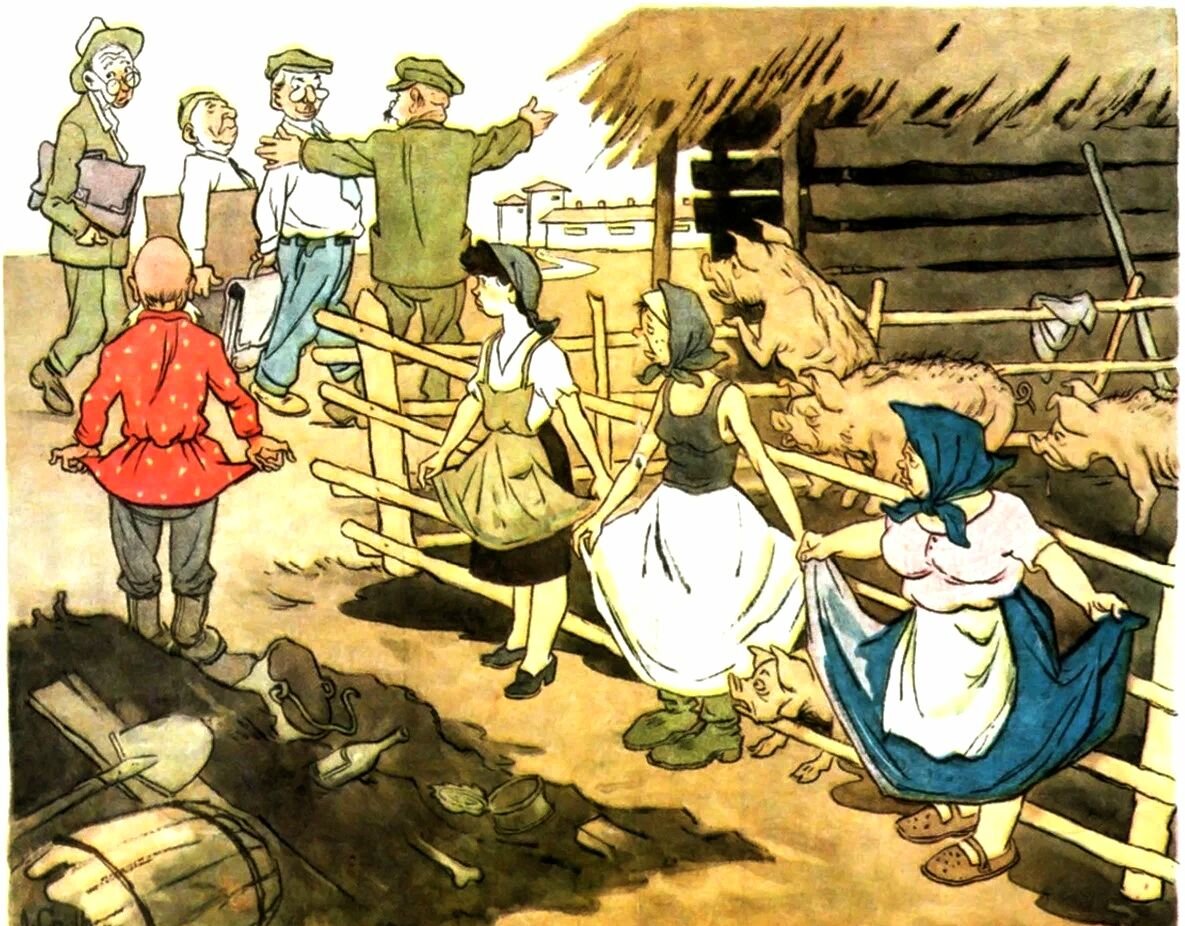

Когда в 1930-е годы началось массовое создание колхозов, казалось, что это шаг в светлое будущее. Множество людей объединились для совместной работы, и в те времена действительно ощущалась солидарность. Рабочие и крестьяне трудились на благо колхоза, а всё, что производилось, считалось общим достоянием. Однако с каждым годом на фоне экономических трудностей начала проявляться другая сторона этой идиллии — несуны.

Кто такие несуны?Несуны — это не просто воры. Это целый социальный феномен, который возник в условиях, когда собственность общая, а личная выгода шла вразрез с идеологией. Эти люди не чувствовали стыда за то, что забирали с работы «немного» — «по мелочи». В 80-х годах 90% работающих в промышленности и сельском хозяйстве делали это без зазрения совести. Это стало частью культуры, частью жизни.

Незаметные кражи на фоне социализмаИсторические факты показывают, что даже мелкие кражи в больших масштабах могут вызвать экономические проблемы. Государство попыталось бороться с этим явлением, но тщетно. Кражи на рабочих местах стали настолько обычным делом, что работники даже начали обсуждать свои «находки» друг с другом. «А у тебя что есть на работе?» — спрашивали коллеги, словно это был обычный обмен рецептов.

Статистика и последствияПо оценкам экономистов, в конце 80-х годов потери от краж на производстве достигали огромных масштабов. Например, на крупных заводах и фабриках такие кражи могли составлять до 20% от общего объема производства. В то время как трудящиеся часто жаловались на низкие зарплаты, они не осознавали, что сами же способствовали падению уровня жизни.

Удивительно, но в то время как в Советском Союзе несуны «смывали» продукцию, в США, например, ситуация с экономикой была совершенно другая. Во времена «холодной войны» многие американцы испытывали трудности, но их подход к собственности и труду был иным. Чувство личной ответственности за свою работу, отсутствие общего блага как такового формировали совершенно другую психологию. Это помогало поддерживать экономику, но вместе с тем не всегда способствовало социальной справедливости.

Культура «колхозной экономики»Но вернемся к Советскому Союзу. В обществе существовал своеобразный кодекс чести, который патронировал поведение несуна. Если сосед «достал» что-то с работы, это вызывало не осуждение, а уважение. Это создавало своего рода субкультуру, где имущество предприятия становилось личным. Например, рабочие на мясокомбинатах зачастую «доставали» продукты, которые потом использовались в семейных застольях, а на овощебазах унесенные килограммы помидоров становились основой для зимних заготовок.

Миф о «социалистической собственности»Миф о том, что социалистическая собственность — это нечто святое, быстро развеялся. Рабочие понимали, что «социалистическая собственность» на деле — это не что иное, как общая собственность, к которой у всех был доступ. В этом контексте нередко вспоминали такие фразы, как: «Все колхозное — все мое!» Это становилось не просто лозунгом, а образом жизни для миллионов людей.

Сложно переоценить влияние несуна на экономическую систему Советского Союза. Этот феномен стал своего рода индикатором состояния общества — когда общее имущество перестает быть общим, возникает ситуация, в которой экономическая стабильность оказывается под угрозой. Однако, несмотря на все недостатки, период колхозного движения и жизни в СССР остаётся в памяти как время упорного труда, сплочённости и взаимопомощи.

ЗаключениеИстория «несуна» является ярким примером того, как идеология и реальная жизнь могут расходиться. Люди искали выгоду, но при этом сохраняли чувство единства. Это, безусловно, уникальное явление в истории, которое стоит изучать и анализировать, чтобы понимать, как формировались моральные устои общества и как стремление к личной выгоде может повлиять на общее развитие.