Подпольные миры самиздата и тамиздата

Когда мы говорим о свободе слова и самовыражении, на ум сразу приходят громкие имена и известные произведения. Но что, если я скажу вам, что за пределами официальной литературы существует целый мир, наполненный закутанными в тайну страницами и подрывными идеями? Этот мир называется самиздатом и тамиздатом — явлениями, которые оживили литературную жизнь в Советском Союзе и за его пределами.

Что такое самиздат и тамиздат?

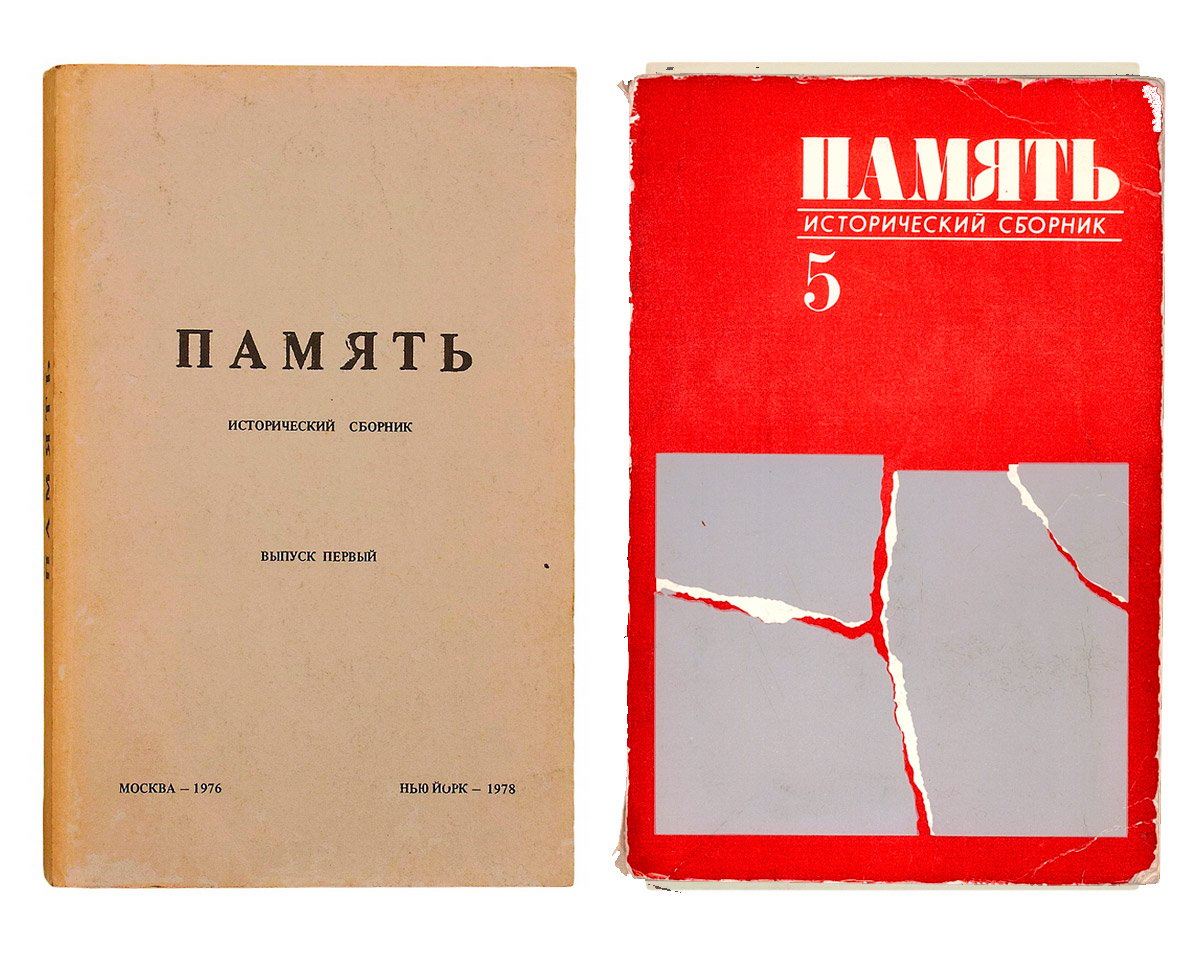

Самиздат — это форма самопубликации в условиях цензуры. Авторы, чьи произведения не могли быть напечатаны в официальных издательствах, прибегали к этому методу, чтобы донести свои мысли до читателей. Это могли быть как литературные произведения, так и политические тексты, философские трактаты или даже научные исследования. Тамиздат, в свою очередь, представляет собой аналогичное явление, но за пределами СССР — в основном в странах Западной Европы и США, где русские эмигранты распространяли свои работы.

Истоки самиздата: бунт против системы

Возникновение самиздата можно проследить до 1950-х годов, когда творческая интеллигенция СССР начала активно противостоять жестким рамкам цензуры. Андрей Синявский и Юлий Даниэль — два имени, которые стали символами этого движения. Их суд в 1966 году стал своего рода трибуналом, на котором интеллигенция предъявила обвинение системе.

В условиях, когда книги прослеживались и подвергались жесткой цензуре, самиздат стал настоящим порывом свободы. Сложные истории о любви, дружбе, борьбе и предательстве изначально создавались для узкого круга, а затем распространялись через доверенных лиц. Литература становилась способом сопротивления, а произведения обретали новые смыслы.

Подпольные типографии: как создавались книги

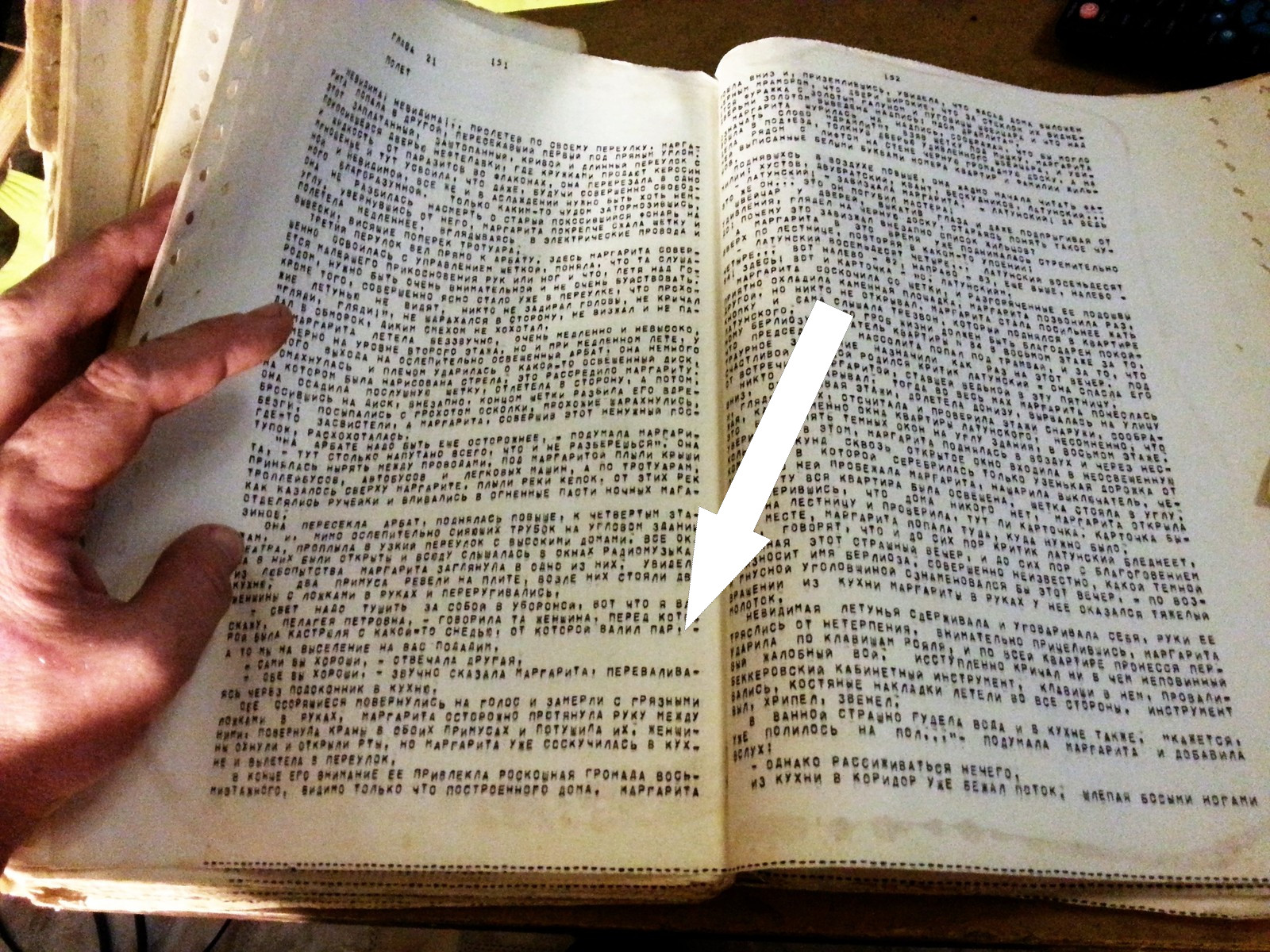

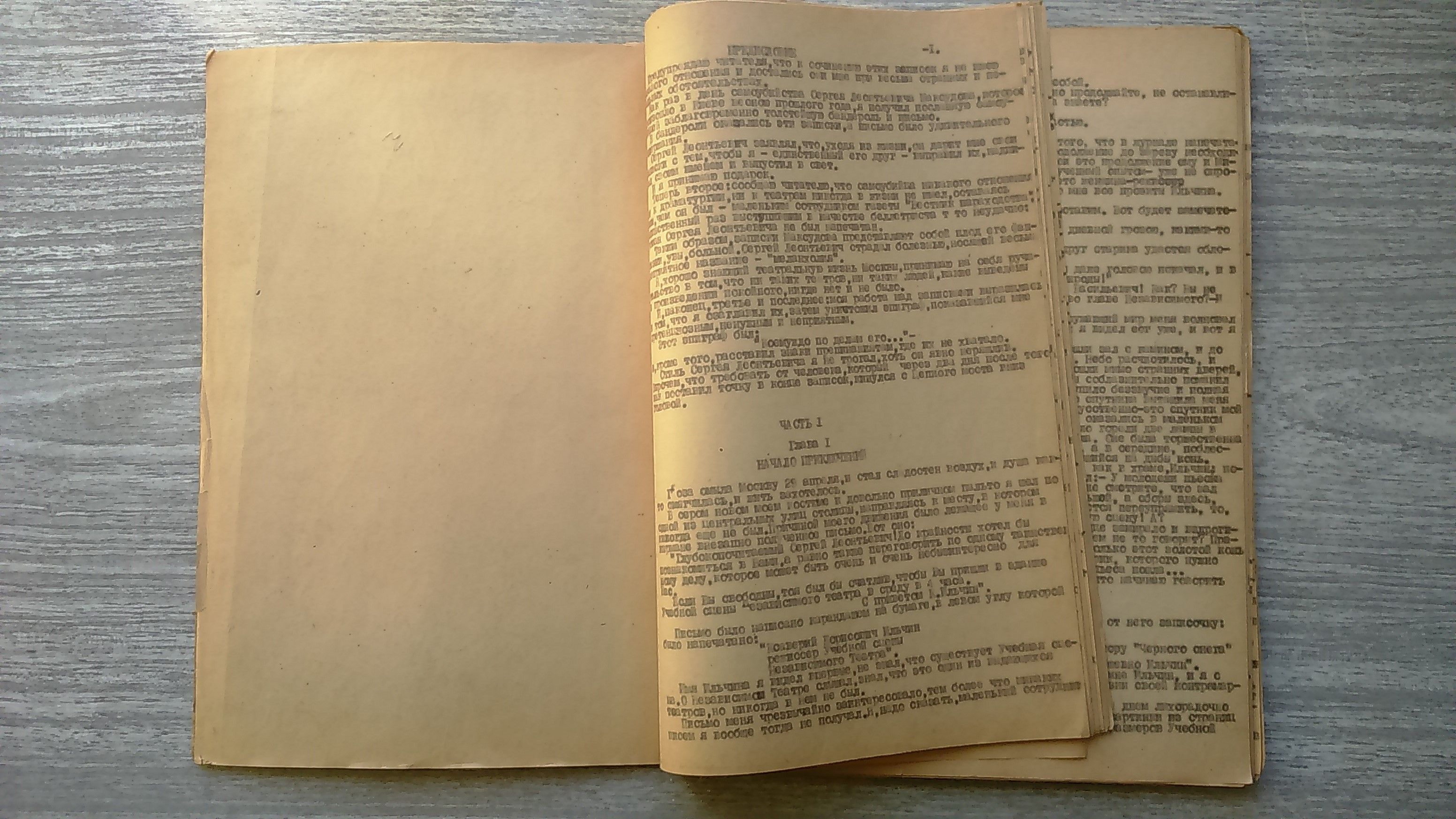

Создание самиздатовских книг — это целый ритуал. Проводились ночные заседания, где люди обсуждали, как лучше распечатать текст. Технические условия были далеки от идеала: печатали на старых пишущих машинках, использовали ротационные печатные машины, а иногда и простую копировальную бумагу. Сами авторы зачастую не имели никакого опыта в издательском деле и использовали все доступные средства для распространения своих работ.

Книги перепечатывались вручную, а затем передавались из рук в руки. Это был не просто процесс, а целый акт протеста. Каждый экземпляр был уникален, а тексты — живыми, полными эмоций и страстей. Литература становилась своего рода манифестом. Она была наполнена глубиной, истиной, порой даже болью.

Перепечатки произведений: отточенные навыки и преданность делу

Самиздат не ограничивался только оригинальными текстами. Многие авторы перепечатывали уже известные произведения, которые были запрещены или недоступны в стране. Федор Достоевский, Лев Толстой, Анна Ахматова — их работы передавались из уст в уста, от руки к руке. Читатели жадно искали новые выпуски, и это было настоящим событием.

Однажды я встретил человека, который провел целую жизнь, собирая и перепечатывая запрещенные книги. Его звали Алексей, и он был просто влюблен в литературу. Он вспоминал, как целыми ночами сидел за машинкой, печатая текст, который мог стоить ему свободы. «Каждая страница была как дыхание», — говорил он. «Я не просто перепечатывал — я жил этим текстом».

Система против литературы: репрессии и преследования

Неудивительно, что самиздат не оставался незамеченным. Советы не могли позволить себе, чтобы подобное движение набирало популярность. Репрессии против самиздатовцев были жестокими. Многие писатели и распространители произведений отправлялись в тюрьмы, подвергались пыткам или даже психиатрическому лечению. Преследования стали обычным явлением, и, тем не менее, это только подстегивало людей продолжать борьбу за свободу слова.

Один из таких случаев — это судьба поэта Василия Гроссмана, который после публикации своих работ в самиздате был подвергнут гонениям. Несмотря на это, его стихотворения продолжали жить и вдохновлять людей, даже когда он сам находился в тени. Эти примеры показывают, как литература может противостоять системе, несмотря на все преграды.

Тамиздат: литературный мост между мирами

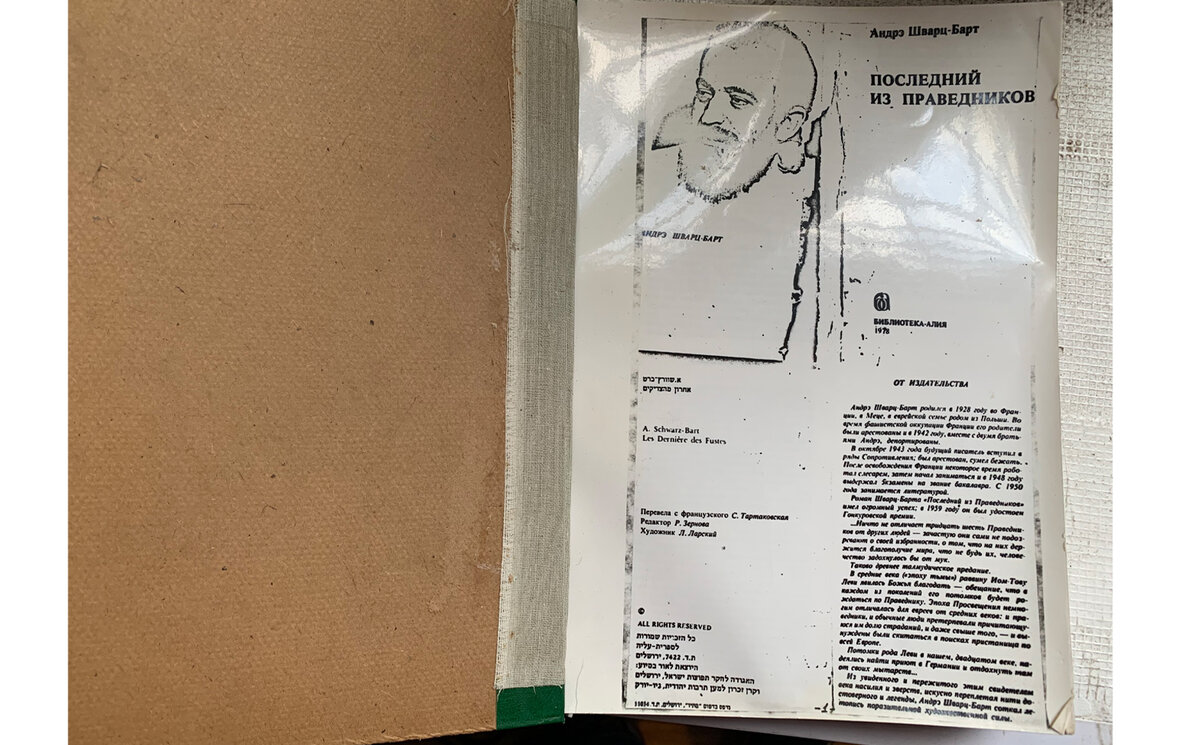

Тамиздат стал своего рода ответом на репрессии внутри страны. Эмигранты, покидая Советский Союз, продолжали писать о своих переживаниях и делиться своими работами с миром. В 1970-х годах в Париже и Нью-Йорке возникли небольшие издательства, которые печатали книги русских авторов, таких как Иосиф Бродский и Владимир Набоков.

Эти произведения распространялись среди русскоязычного населения, и читатели, получая доступ к запрещенным текстам, чувствовали себя частью чего-то большего. Литература стала связующим звеном, которое объединяло людей, несмотря на границы и расстояния.

Современный самиздат: новое дыхание старых традиций

Сегодня самиздат и тамиздат снова начинают набирать популярность, но в несколько измененном формате. С развитием технологий и интернета, новые формы самовыражения становятся доступными, что дает возможность авторам выпускать свои работы без страха перед цензурой. Блогеры, независимые писатели и художники используют платформы для публикации своих работ, и это позволяет им находить свою аудиторию.

Однако не стоит забывать об уроках прошлого. Важно помнить, что такая свобода — это результат борьбы поколения, которое не боялось отстаивать свои права. Каждый новый текст, каждое новое произведение в самиздате — это продолжение традиций, которые зарождались в самые темные времена.

Заключение: ценность слов в условиях свободы

Подпольные типографии, самиздат и тамиздат — это не просто слова в учебниках. Это настоящие истории о людях, которые рисковали всем ради того, чтобы их голоса были услышаны. Каждый текст, каждая страница — это кусочек свободы, захваченный в контексте жестокой цензуры.

Сегодня, когда у нас есть возможность свободно выражать свои мысли, важно не забывать о тех, кто пришел к этому ценой своей жизни. Литература остается живой, и мы, как современное общество, должны продолжать эту традицию, поддерживая тех, кто стремится к свободе слова и самовыражения.