Лазерные танки СССР: тайны, технологии и утраченные возможности

Лазерные технологии, казавшиеся когда-то фантастикой, в Советском Союзе стали реальным оружием, способным изменить ход военных конфликтов. Но как же так получилось, что удивительные лазерные танки, созданные советскими учеными, остались вне массового производства? Давайте разберемся в этом вопросе и узнаем больше о двух уникальных комплексах — 1К11 «Стилет» и 1К17 «Сжатие», которые олицетворяют достижения советской науки и техники.

Страсть к выжиганию у рядового гражданина СССР, как правило, ограничивалась паяльником и парой дощечек. Но у советских военных это увлечение вылилось в ряд фантастических машин, которые «дадут прикурить» где угодно и кому угодно. В середине 60-х годов прошлого века умами конструкторов страны Советов овладела новая идея — боевые лазеры. В этом контексте следует обратить внимание на одно из ключевых направлений — мобильные комплексы, которые могли бы одновременно быть использованы для прицеливания баллистических ракет и ослепления оптико-электронных систем противника.

Над разработкой таких технологий ломали головы сразу несколько конструкторских бюро, но конкурс выиграло московское научно-производственное объединение «Астрофизика». За установку шасси и бортового комплекса отвечал Уральский завод транспортного машиностроения, на котором тогда работал один из отцов-основателей самоходной артиллерии страны Юрий Томашов. Выбор «Уралтрансмаша» был не случаен: к тому времени этот уральский завод уже зарекомендовал себя как авторитет в выпуске самоходной артиллерии.

Создание 1К11 «Стилет»Генеральным конструктором этой системы был сын министра обороны СССР Николай Дмитриевич Устинов. Машина предназначалась для разрушения, но не всего, что попадет в прицел. Лазерный луч подавляет оптико-электронные системы боевой техники неприятеля. Представьте стекло, которое изнутри покрывается мелкими трещинами: ничего не видно, невозможно прицелиться. Оружие становится «слепым» и превращается в груду металла.

Понятно, что здесь необходим был очень точный механизм прицеливания, который бы не сбивался при движении машины. «Задача нашего КБ состояла в том, чтобы создать броневой носитель, способный нести лазерную установку бережно, как стеклянный шар», — сказал в интервью «РГ» Юрий Томашов.

Опытные образцы «Стилета» появились в 1982 году. Спектр его применения в бою оказался даже шире, чем изначально предполагалось. Ни одна из существующих на тот момент оптико-электронных систем наведения не выдерживала его «взгляда». В бою это выглядело бы примерно так: вертолет, танк или любая другая военная техника пытается прицелиться, а в этот момент «Стилет» уже посылает ослепляющий луч, который выжигает светочувствительные элементы наведения орудия врага.

Потенциал и возможности «Стилета»Полигонные исследования также показали, что сетчатка человеческого глаза буквально выгорает от попадания «снаряда» новейшей лазерной самоходки. Но что там медленные вражеские танки или самолеты: «Стилет» способен вывести из строя даже баллистические ракеты, которые летят со скоростью в 5-6 километров в секунду. Прицеливание и наведение «лазерного танка» велось либо поворотом башни по горизонтали, либо с помощью специальных крупногабаритных зеркал, положение которых можно менять.

Всего было построено два прототипа. В массовое производство их не пустили, но их судьба не так печальна, как могла бы быть. Несмотря на эксклюзивность «серии», оба комплекса все еще числятся на вооружении российской армии, а их боевые характеристики и сейчас способны вызвать восхищение и ужас у любого возможного противника.

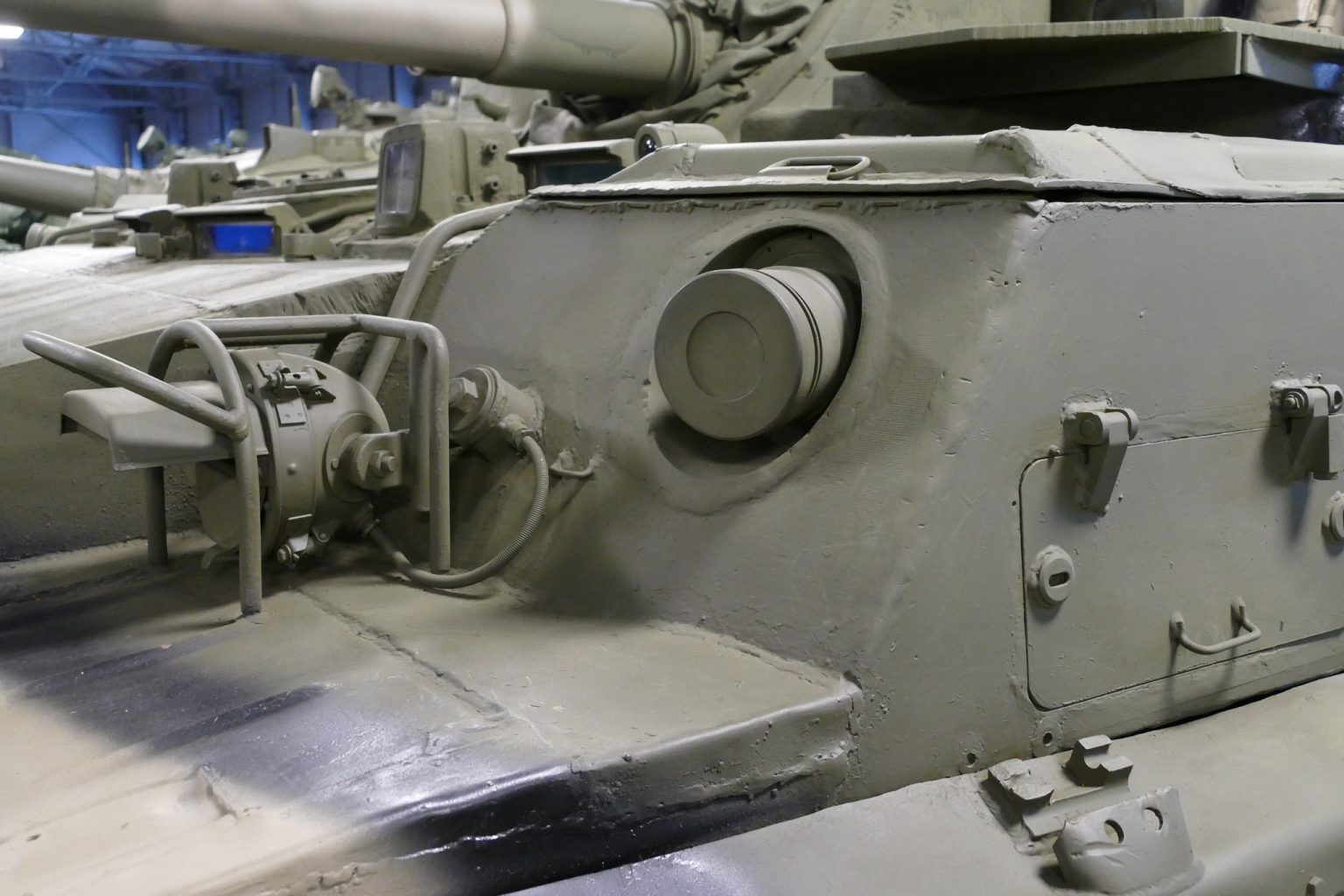

Своим появлением на свет «Сжатие» также обязано НПО «Астрофизика» и «Уралтрансмашу». Как и раньше, москвичи были ответственны за техническую составляющую и «умную начинку» комплекса, а свердловчане — за его ходовые качества и грамотный монтаж конструкций. Первая и единственная машина была выпущена в 1990 году и внешне напоминала «Стилет», но только внешне.

За те десять лет, которые прошли между выпуском этих двух машин, объединение «Астрофизика» превзошло само себя и полностью модернизировало лазерную систему. Теперь она состояла из 12 оптических каналов, каждый из которых имел индивидуальную и независимую систему наведения. Это нововведение было сделано для уменьшения шансов противника защитить себя от лазерной атаки с помощью светофильтров. Если бы излучение в «Сжатии» происходило из одного или двух каналов, то условный пилот вертолета и его машина могли бы спастись от «слепоты», но 12 лазерных лучей разной длины волны сводили их шансы к нулю.

Легенды и реальные достиженияСуществует красивая легенда, согласно которой специально для этой машины был выращен синтетический кристалл рубина массой 30 килограмм, который играл роль зеркала для лазера. Однако эксперты считают это маловероятным — даже на момент появления единственной лазерной машины этот рубиновый лазер уже был бы морально устаревшим. Скорее всего, в самоходном комплексе «Сжатие» использовался алюмоиттриевый гранат с добавками неодима. Эта технология называется YAG, и лазеры на ее базе значительно мощнее.

Помимо своей главной задачи — выведения из строя электронной оптики вражеских машин — «Сжатие» могло использоваться для прицельного наведения союзных машин в условиях плохой видимости и сложных климатических условиях. Например, во время тумана установка могла найти цель и обозначить её для других машин.

Утерянные возможностиЕдинственная выпущенная машина находится в музее техники села Ивановское в Подмосковье. Увы, массового выпуска этих двух лазерных самоходок никогда не было: распад СССР и недальновидность военного руководства тех лет, а затем абсолютное безденежье зарубили эти гениальные технические проекты на корню. Испытания прошли сразу два варианта: «Стилет» и более мощный «Сжатие». За эту работу группа удостоилась Ленинской премии. Лазерную самоходку приняли на вооружение, но, к сожалению, в серию она так и не поступила. В девяностые годы комплекс посчитали слишком дорогостоящим, — вспоминает Юрий Томашов.

Удивительно, как благодаря гению своего времени, такие проекты, как «Стилет» и «Сжатие», стали символом научно-технического прогресса Советского Союза. И хотя их судьба могла бы быть иной, нельзя не восхититься тем, что было сделано тогда. Эти устройства служили бы напоминанием о том, что даже в самых сложных условиях можно создавать шедевры науки и техники, способные удивлять и вдохновлять последующие поколения.