Свободная любовь и отказ от семьи

Свобода — это всегда выбор. Но что, если этот выбор касается не только личной жизни, но и самой идеи семьи? В истории человечества были моменты, когда такие идеи казались не только возможными, но и необходимыми. Ранние революционеры, стремившиеся к созданию нового общества, предлагали концепции, которые навсегда изменили восприятие семьи и воспитания детей. В этой статье мы подробно рассмотрим идеи, которые открывали двери для свободной любви и общественного воспитания детей, и как они были восприняты в СССР.

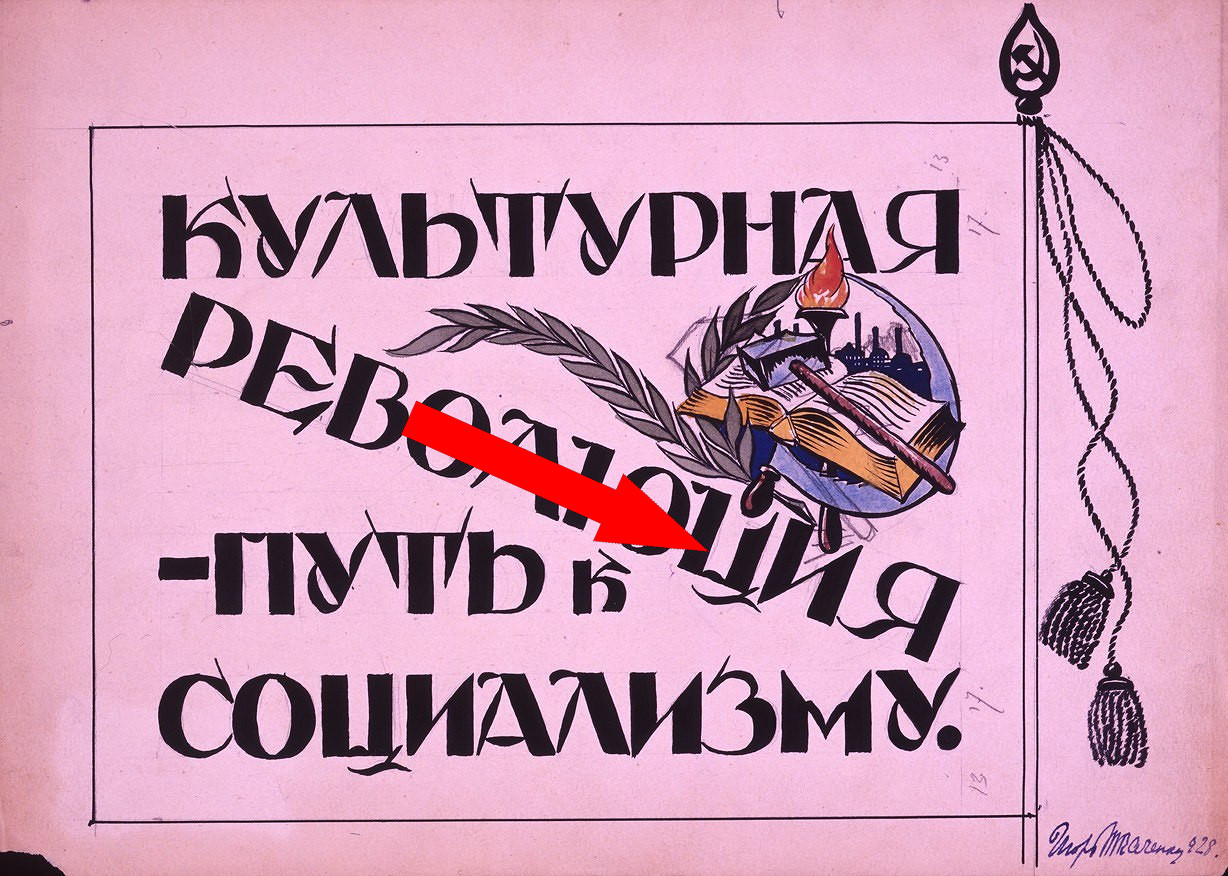

Идеи ранних революционеров: от утопии к практике

Вдохновение для социальных изменений, как правило, возникает из недовольства существующим порядком. Такие мыслители, как Шарль Фурье и Роберт Оуэн, первой половины XIX века, предлагали идеи о создании идеальных сообществ, которые должны были стать альтернативой традиционным обществам. Фурье, например, мечтал о «фаланстерах» — общинах, где каждый мог бы свободно выражать свои чувства и желания.

Но что касается семьи, то тут революционеры предлагали интересные концепции. Они утверждали, что традиционные семейные узы ограничивают свободное развитие личности. Семья, по их мнению, превращает любовь в собственность, а дети становятся заложниками семейных обязательств.

Свободная любовь: мечта или реальность?

Идея свободной любви, которая развивалась в середине XIX века, стала катализатором изменений в восприятии интимных отношений. Это движение призывало отвергнуть традиционные брачные узы и развивать отношения на основе взаимопонимания и согласия. Концепция взаимной любви обретала новую форму, и в ней не было места для ревности или собственности.

Проектирование свободных отношений активно поддерживалось некоторыми группами, которые практиковали общую жизнь и воспитание детей. Например, в коммуне «Шарлвиль» в Франции в 1830-х годах существовали свободные браки, и забота о детях разделялась между жителями. Здесь не существовало понятия, что дети являются собственностью их родителей, и это позволяло им развиваться как личности.

Общественное воспитание: опыт СССР

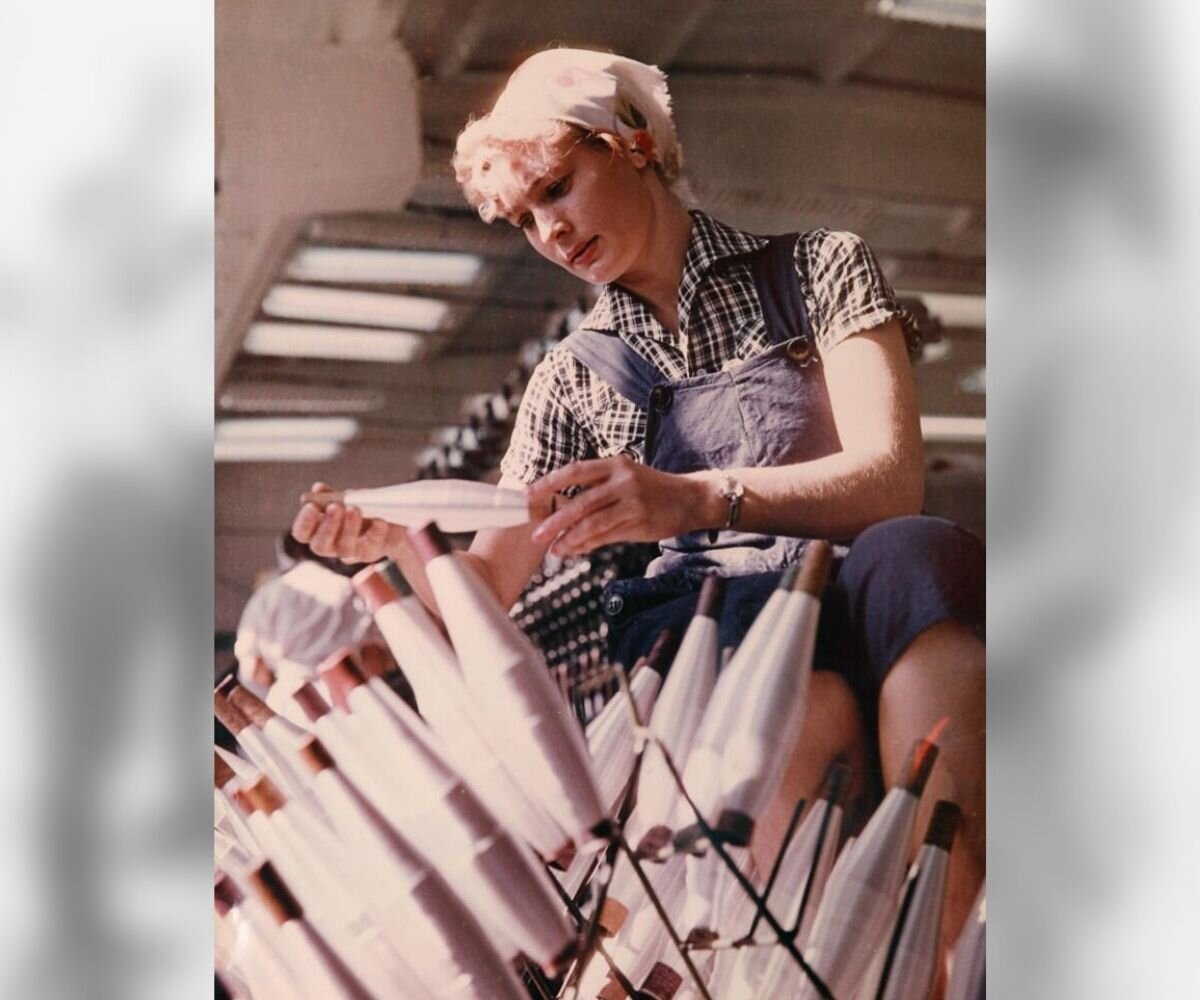

Советский Союз стал первым государством, которое официально внедрило идеи общественного воспитания детей. После революции 1917 года была проведена масштабная реформа в области образования и социальной политики. Важным элементом этой реформы стало воспитание детей вне рамок традиционной семьи.

Система «коллективных детских садов» возникла как ответ на необходимость социализации подрастающего поколения. Дети воспитывались в духе коллективизма, что позволяло формировать у них чувство ответственности не только за себя, но и за общество в целом. Это была попытка интегрировать идеи свободной любви и общинного воспитания в государственную политику.

Кейсы из истории: как это работало на практике?

Один из ярких примеров реализации этих идей можно найти в документальных хрониках, рассказывающих о жизни в первых советских коммуналках. Семьи объединялись для совместного проживания, ведения хозяйства и воспитания детей. Детей, рожденных в таких коммунальных условиях, часто воспитывали «воспитатели», которые были частью общего сообщества.

Такой подход к воспитанию детей позволял существенно сократить материальные и временные затраты на уход за детьми, а также развивать у них чувство ответственности и привязанности к сообществу. Однако, как показала практика, подобное воспитание не всегда давало положительные результаты.

Проблемы и вызовы: реальность свободной любви

Несмотря на привлекательность идей, их реализация сталкивалась с рядом проблем. Одной из них было непонимание и сопротивление со стороны общества. Люди, воспитанные в традиционных ценностях, часто не могли принять концепцию свободной любви. Для большинства это казалось чем-то ненормальным, даже опасным для моральных устоев.

Кроме того, возникали вопросы о правовом статусе детей, которые воспитывались в «свободной любви». Кто несет ответственность за их воспитание и будущее? Эта неразбериха приводила к конфликтам и недовольству. В некоторых случаях дети становились заложниками конфликтов между родителями, что ставило под сомнение саму целесообразность таких отношений.

Эмоции и внутренний мир персонажей

Давайте рассмотрим одного из ярких персонажей этого времени — Анну Петровну, которая в начале 20-х годов XX века решилась на участие в коммунальной жизни. Она росла в обычной семье и всегда мечтала о любви, свободной от условностей. Приходя в коммуну, она была полна надежд и ожиданий. Но вскоре она столкнулась с суровой реальностью.

«Я думала, что тут все по-другому. Чувства свободны, а на самом деле... все так же. Только дети не мои, и я не могу их защитить, когда нужно»

Постепенно Анна поняла, что у каждого свои ожидания и свои страхи. Она испытывала тревогу и растерянность, понимая, что свобода любви иногда обходится слишком дорого. И хотя ее жизнь была полна ярких эмоций, внутренний конфликт между личными желаниями и общественными нормами не оставлял ее в покое.

Итоги: мечты и реальность

Идеи ранних революционеров о свободной любви и общественном воспитании детей оставили заметный след в истории. Эти концепции, казалось бы, стали основой для создания нового общества, где каждый мог бы быть свободным. Однако реальность оказалась сложнее.

В то время как идеалы встречали сопротивление, а опыт СССР часто приводил к конфликтам, важно понимать, что такие попытки в корне изменили восприятие семьи и отношений. Хотя многие идеи не прижились, они продолжают вдохновлять новейшие течения в социологии и психологии.

Свобода, любовь и воспитание все еще остаются на повестке дня. Эти вопросы актуальны для нас сегодня, ведь каждый из нас стремится найти баланс между личной свободой и социальными обязательствами.