Куда ушли наши книги: Возрождение читательской культуры в России

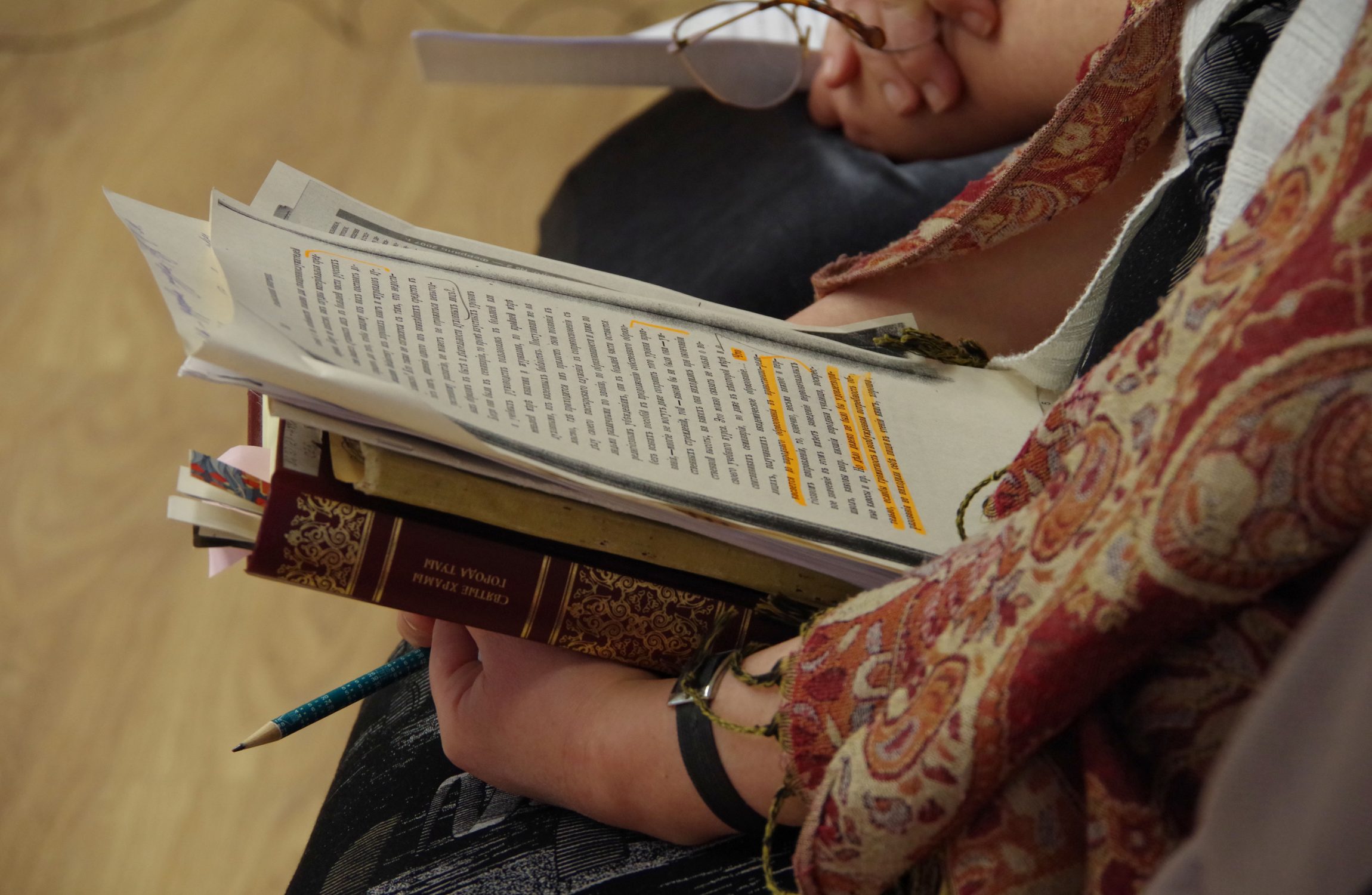

Еще недавно мы носили гордое звание «самой читающей нации». Хорошая книга была дефицитом - как джинсы или вареная колбаса. Современникам трудно представить сумасшедшие очереди за собранием сочинений Дюма или Хемингуэя. Книга была лучшим подарком, а приличная домашняя библиотека – предметом гордости и показателем материального благополучия. А каким счастьем было заполучить на ночь самиздатовскую книгу-рукопись и прочитать ее тайком с близкими друзьями, усевшись на диване и передавая листы друг другу.

Сегодня 40% наших граждан не читают книг вовсе, более 50% из тех, кто читает, предпочитают электронные версии. Но как же так? Почему мы потеряли этот золотой век, когда каждая страница книги была насыщена не только словами, но и эмоциями, мыслями, стремлениями? Давайте разберемся, что произошло и как мы можем вернуть любовь к чтению.

Потерянные традиции: как книги формировали обществоКниги в Советском Союзе были неотъемлемой частью жизни. Они не только передавали знания, но и формировали ценности. Классики русской литературы, такие как Толстой, Достоевский или Булгаков, были доступны каждому, а их произведения обсуждали на кухнях, в школах и даже на заводах. Чтение книг усиливало чувство принадлежности к культуре, к народу, к чему-то большему, чем индивидуум.

Библиотеки, особенно в крупных городах, были настоящими святилищами знаний. Их полки ломились от книг, и очереди за новыми поступлениями заставляли ждать с нетерпением. Согласно статистике, в 1980-е годы количество библиотек в СССР достигало почти 50 тысяч, что подтверждало высокий уровень читательской активности населения.

Советский самиздат: революция в литературеОднако не только официальная литература привлекала внимание. Самиздат, или «самостоятельная публикация», стал настоящей революцией среди читателей. Люди, уставшие от цензуры, начали обмениваться рукописями, создавая свою собственную культурную реальность. Процесс передачи книг был похож на некую тайную операцию: всё это делалось в тишине, наедине с друзьями. Это был акт противостояния, и каждый читатель чувствовал себя частью чего-то значимого.

Помните, как в детстве мы зачитывались о приключениях «Пеппи Длинныйчулок» или «Кота в сапогах», мечтая о собственных подвигах? Чтение превращалось в захватывающее путешествие, где каждый мог стать героем. Даже в условиях дефицита книг, мы находили способы заполнить свою любовь к чтению — обменивались, обмазывались, даже переписывали друг другу самые интересные моменты.

Современная реальность: цифровые технологии и их влияние на чтениеСейчас мир изменился, и с ним изменились и наши привычки. Появление электронных книг представило новые возможности, но и создало определенные вызовы. По данным исследований, 30% россиян предпочитают читать в электронном формате, однако многие из них отмечают, что чтение на экране не дает той же глубины, что и бумажная книга. Кроме того, с увеличением потока информации и разнообразием развлечений, чтение часто отходит на второй план.

Как вернуть любовь к книгам?Возрождение читательской культуры в России может начаться с простых шагов. Во-первых, необходимо создать комфортные условия для чтения. Библиотеки должны стать не только хранилищами книг, но и центрами общения, где люди могут делиться впечатлениями и рекомендациями. Создание литературных клубов и сообществ, где обсуждаются книги, может значительно увеличить интерес к чтению.

Во-вторых, важно привлекать молодежь к чтению с раннего возраста. Воспитание любви к книгам начинается в семье. Чтение вслух, обсуждение сюжетов, игры на основе литературных произведений — все это может сделать процесс чтения увлекательным и запоминающимся.

Исторические примеры: что мы можем перенять у предшественниковСравнивая нашу современность с советским временем, следует отметить, что именно тогда книги были не просто товаром, а частью культурного обмена и социальной жизни. Это время дало нам таких мастеров, как Александр Солженицын, чьи произведения стали символами борьбы за правду и свободу слова. Чтение его книг вдохновляло многих на активные действия, на стремление к изменениям в обществе.

Сравнение с Западом: кто на самом деле читает больше?Многие помнят, как в 80-х годах США также переживали свои трудности. В то время как наши граждане активно обменивались книгами, в Америке наблюдалось падение интереса к литературе. По статистике, в начале 80-х годов 25% американцев не читали книг вовсе. Это интересный факт, который ставит под сомнение миф о том, что на Западе чтение было более популярным, чем в СССР.

Сегодня западные страны также сталкиваются с проблемой снижения интереса к книгам. Однако, несмотря на это, они активно внедряют программы чтения и литературные марафоны, которые показывают положительные результаты. Мы можем перенять этот опыт и адаптировать его к нашей культуре.

Заключение: открываем новую страницу в истории чтенияМы стоим на распутье. Чтение может вновь стать неотъемлемой частью нашей жизни, если мы откроем двери в мир книг для новых поколений. Важно помнить, что чтение — это не просто способ провести время, а путь к пониманию самих себя и окружающего мира. Мы можем вернуть любовь к книгам, если будем делиться этой страстью, создавать сообщества и вдохновлять друг друга на новые открытия.